I. Ville 1. Géographie

« Une activité à réaliser au milieu d’une population qui a jusqu’ici vécu dans l’isolement et qui désire sortir de son apathie. »

David Lévy (1895-1902)

Premier directeur de l’Ecole de l’AIU à Monastir

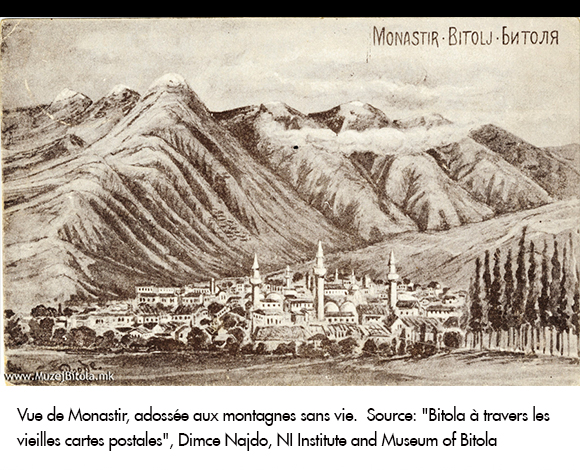

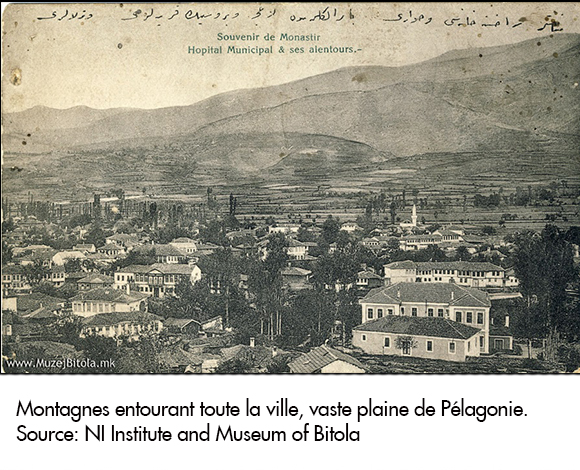

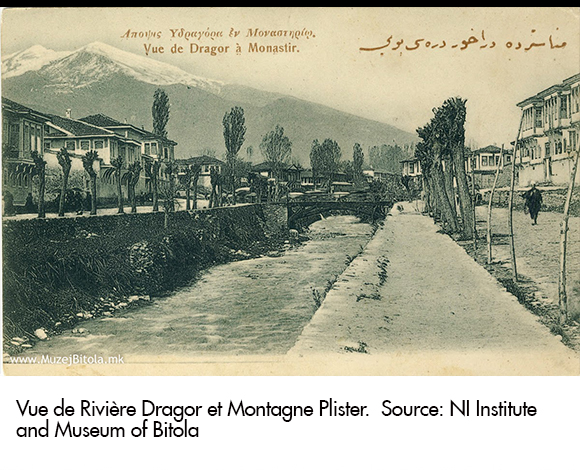

Il n’est pas étonnant que le repli culturel règne, avec toutes ses formes primitives sans distinction de communauté, dans une ville isolée comme Monastir. Le sort de la ville semble écrit par sa topographie : d’une part entourée par les montagnes hautes et rocheuses qui compliquent la circulation des gens, des biens et des idées et d’autre part divisée par la Rivière Dragor qui éloigne certaines communautés. Cette dernière divise la ville en axes géographiques tout autant que les populations chrétiennes et musulmanes : le côté sud de la rivière est une zone d’habitation grecque tandis que la rive nord est habitée majoritairement par les populations musulmanes et juives.

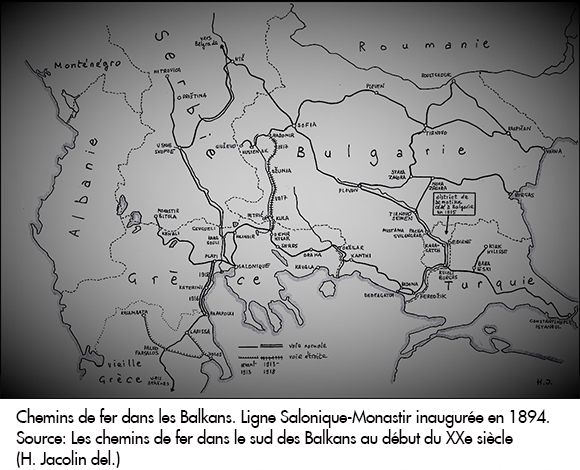

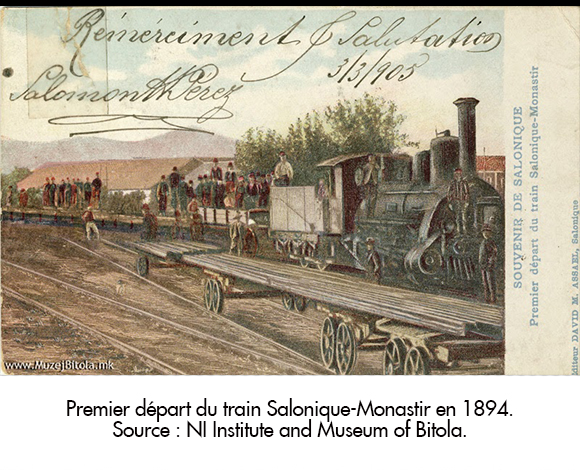

En revanche, la nouvelle ligne ferroviaire devient la locomotive du développement économique et de l’ouverture culturelle pour toutes les communautés de la ville. La conséquence la plus palpable de ce développement culturel est l’amplification des activités éducatives des Etats tiers. Les jeunes Etats-nations balkaniques ; grec, bulgare et roumain, y mènent des politiques d’influences parmi leurs protégés, à vrai dire parmi leurs coreligionnaires, notamment via leurs écoles en offrant l’éducation gratuite pour tous. En outre, l’implication des Etats occidentaux est également remarquable dans le domaine de l’éducation : le pionnier est sans doute la France. Les écoles catholiques et l’Alliance française sont parrainées par le Quai d’Orsay à Monastir comme dans le monde entier. Il convient de dire que ces projets sont menés par la coopération de leurs consuls, présents à Monastir, d’où vient sa réputation de « ville des consuls » ou « laboratoire des nationalismes balkaniques ».